Method Article

Esplorazione dei correlati neurali della rivalutazione cognitiva nel disturbo ossessivo-compulsivo utilizzando la risonanza magnetica funzionale basata su attività

In questo articolo

Riepilogo

Introduciamo un protocollo per esplorare i correlati neurali di un compito di regolazione cognitiva delle emozioni, vale a dire la rivalutazione cognitiva, utilizzando la risonanza magnetica funzionale. Questo protocollo è stato utilizzato in pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo e controlli sani, ma può essere utilizzato anche in altri campioni clinici.

Abstract

I pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) mostrano un'attività cerebrale aumentata nelle regioni limbiche e orbitofrontali quando si confrontano con emozioni negative, che potrebbero essere associate a menomazioni nelle capacità di regolazione delle emozioni. La capacità di regolare le emozioni è un meccanismo di coping necessario quando si affrontano situazioni emotivamente angoscianti e le strategie di regolazione deliberata delle emozioni come la rivalutazione cognitiva sono state ampiamente studiate nella popolazione generale. Nonostante ciò, si sa poco sui potenziali deficit deliberati di regolazione delle emozioni nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo e sui correlati neurali associati. Qui, descriviamo un protocollo per studiare i correlati neurali della regolazione deliberata delle emozioni (rivalutazione cognitiva) utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI) nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo rispetto a un campione di controllo abbinato. Questo protocollo segue gli attuali gold standard per gli studi di neuroimaging e include sia l'attivazione delle attività che l'analisi della connettività (nonché i dati comportamentali) per consentire un'indagine più completa. Pertanto, ci aspettiamo che contribuisca ad ampliare la conoscenza dei correlati neurali della (dis)regolazione delle emozioni nel disturbo ossessivo compulsivo, e potrebbe anche essere applicato per esplorare i deficit di regolazione delle emozioni in altri disturbi psichiatrici.

Introduzione

La risonanza magnetica funzionale (fMRI) è un potente strumento per comprendere i disturbi psichiatrici perché consente ai ricercatori di osservare la funzione cerebrale con una risoluzione spaziale relativamente elevata, offrendo informazioni sui meccanismi neurali alla base diqueste condizioni. Rilevando i cambiamenti nel flusso sanguigno, la risonanza magnetica funzionale può individuare le regioni del cervello che sono più attive durante compiti specifici o in risposta a particolari stimoli, evidenziando anomalie nella funzione cerebrale associate a disturbi come depressione, ansia, schizofrenia e disturbo bipolare. Inoltre, la risonanza magnetica funzionale può rivelare modelli di connettività funzionale, mostrando come diverse parti del cervello comunicano tra loro, il che è fondamentale per comprendere le complesse reti interrotte nei disturbi psichiatrici2. Questa tecnica non invasiva non solo aiuta a identificare i correlati neurali dei sintomi psichiatrici, ma aiuta anche a esplorare i processi psicologici che potrebbero essere alla base sia dei profili dei sintomi che dell'efficacia dei trattamenti3.

La regolazione delle emozioni è uno di questi processi, che comporta l'avvio di nuove risposte emotive o l'alterazione di quelle in corso attraverso vari processi regolatori. Esistono diversi tipi di strategie di regolazione delle emozioni, tra cui il dispiegamento dell'attenzione (distrazione), la rivalutazione cognitiva (reinterpretazione del significato e della connessione personale con uno stimolo) e la soppressione dell'esperienza o dell'espressione emotiva 4,5. Per quanto riguarda la rivalutazione, precedenti studi fMRI hanno scoperto che è correlata all'attivazione nella corteccia cingolata anteriore dorsale (ACC), nelle cortecce dorsomediale e frontale laterale, nonché nelle regioni temporali e parietali 6,7. Queste regioni cerebrali frontali e cingolate fanno parte della rete di controllo cognitivo fronto-parietale, che svolge un ruolo nella regolazione dello sforzo. Nel contesto della rivalutazione, questa rete aiuta cognitivamente a riformulare il significato negativamente affettivo di uno stimolo in termini più neutri8. Questa rete, a sua volta, controlla le regioni ventrali e limbiche dal basso verso l'alto come l'amigdala, coinvolte nella valutazione automatica degli stimoli emotivi9. Studi precedenti che utilizzano l'analisi della modellazione causale dinamica hanno esaminato la relazione tra queste regioni dorsali e ventrali durante le attività di regolazione delle emozioni utilizzando la risonanza magnetica funzionale. Hanno scoperto che mentre il giro frontale inferiore (IFG) è strettamente connesso con la corteccia prefrontale dorsolaterale (PFC), il PFC ventromediale rappresenta il percorso principale attraverso il quale le regioni prefrontali influenzano direttamente l'amigdala10,11.

Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) è un disturbo psichiatrico che colpisce l'1-3% della popolazione, caratterizzato da pensieri, impulsi o immagini angoscianti e ricorrenti (ossessioni), seguiti da comportamenti mentali o fisici ripetitivi (compulsioni)12. Quando esposti a stimoli rilevanti per il disturbo, i pazienti con disturbo ossessivo compulsivo sperimentano emozioni negative come paura, ansia, disgusto o senso di colpa13,14, insieme a un aumento dell'attività nelle regioni cerebrali frontali e limbiche ventrali come la corteccia orbitofrontale (OFC), l'ACC rostrale e l'amigdala15. Inoltre, studi precedenti hanno dimostrato che i pazienti con disturbo ossessivo compulsivo hanno difficoltà per quanto riguarda la regolazione delle emozioni, in particolare quando impiegano strategie di rivalutazione cognitiva16. Pertanto, si ipotizza che l'aumento della reattività emotiva riscontrato nel disturbo ossessivo compulsivo sia legato a questi disturbi della regolazione delle emozioni 17,18,19. In effetti, la terapia cognitivo-comportamentale (un trattamento di prima linea per il disturbo ossessivo compulsivo20) include la formazione dei pazienti nelle strategie di regolazione delle emozioni per aiutarli a rivalutare cognitivamente le situazioni negative che scatenano i sintomi come non minacciose.

Neurobiologicamente, si ritiene che l'interazione disfunzionale tra le reti ventrali e dorsali sia associata a un'alterata elaborazione e regolazione emotiva in vari disturbi psichiatrici 21,22,23. Nel disturbo ossessivo compulsivo, sia gli studi di neuroimaging funzionale che quelli strutturali hanno rivelato menomazioni nelle aree cerebrali collegate a queste reti 24,25,26, con alcuni deficit funzionali che si normalizzano dopo il miglioramento dei sintomi27,28. Queste prove supportano l'idea che le difficoltà di regolazione delle emozioni riscontrate nel disturbo ossessivo compulsivo potrebbero essere correlate a un funzionamento alterato del controllo delle regioni cerebrali dorsali e/o all'iperattivazione nel sistema ventrale. Pertanto, ripristinare l'equilibrio tra queste reti attraverso l'allenamento di rivalutazione cognitiva può potenzialmente migliorare i sintomi dei pazienti29. Nonostante queste evidenze, c'è una scarsità di letteratura precedente che esplora, attraverso l'uso della fMRI, i correlati neurali della regolazione cognitiva delle emozioni nel disturbo ossessivo compulsivo. Pertanto, la definizione di un protocollo standardizzato che potrebbe essere utilizzato da tutti i team di ricerca interessati a questo argomento consentirebbe l'avanzamento delle conoscenze in quest'area di ricerca in modo coerente e robusto.

Protocollo

Il presente studio è stato condotto in conformità con la Dichiarazione di Helsinki ed è stato approvato dal Comitato Etico istituzionale dell'Hospital de Braga e dall'Università del Minho (Braga, Portogallo). Tutte le procedure coinvolte in questo lavoro aderiscono agli standard etici dei pertinenti comitati istituzionali e nazionali sulla sperimentazione umana, nonché alla Dichiarazione di Helsinki del 1975, rivista nel 2008.

1. Partecipanti

NOTA: I pazienti adulti (≥18 anni) con disturbo ossessivo compulsivo sono stati reclutati dal Dipartimento di Psichiatria dell'Hospital de Braga (Braga, Portogallo) durante consultazioni regolari.

- Reclutare pazienti adulti (≥18 anni) con disturbo ossessivo compulsivo durante consultazioni regolari in cui vengono diagnosticati da uno psichiatra esperto in base a criteri standard (vedi Tabella dei materiali). Condurre il Mini-Colloquio Neuropsichiatrico Internazionale30 per valutare altre potenziali condizioni psicopatologiche.

- Per quanto riguarda i pazienti con disturbo ossessivo compulsivo, impostare i criteri di esclusione in modo da includere l'attuale presenza di altre diagnosi psichiatriche (disturbi di Asse I o Asse II) o di condizioni neurologiche o mediche importanti attuali o passate.

NOTA: L'uso di farmaci psicofarmacologici non era un criterio di esclusione; La maggior parte dei pazienti (80,64%) era in terapia farmacologica al momento dell'arruolamento, con trattamenti che sono rimasti coerenti per tutto lo studio. - Reclutare controlli sani (HC) provenienti dallo stesso background sociodemografico, utilizzando il campionamento di convenienza attraverso le mailing list e i social network dell'istituto, nonché i contatti della comunità da parte dei ricercatori.

- Escludere l'HC se hanno condizioni neurologiche, psichiatriche o mediche importanti attuali o passate, o se hanno un trattamento attuale o passato con farmaci psicofarmacologici.

- Considerare le controindicazioni per l'esecuzione di una risonanza magnetica (impianti metallici o claustrofobia) come criterio generale di esclusione per tutti i partecipanti.

- Confermare i criteri di inclusione/esclusione durante la consultazione psichiatrica per i pazienti o con un colloquio telefonico per l'HC. Se i partecipanti soddisfano i criteri di inclusione e accettano di partecipare, fissare una data per la partecipazione allo studio.

- Il giorno dello studio, prima di iniziare le procedure dello studio, presentare e spiegare il modulo di consenso informato scritto ai partecipanti e ottenere il loro consenso informato scritto prima di continuare.

2. Protocollo sperimentale

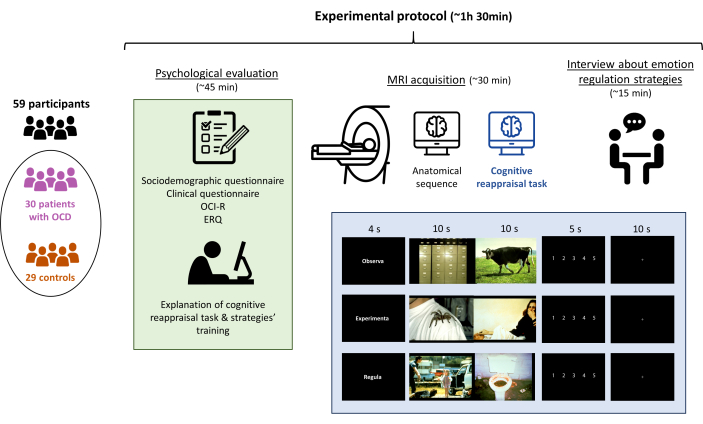

NOTA: Eseguire una valutazione psicologica seguita da un'acquisizione MRI, con l'intero protocollo sperimentale della durata non superiore a 1,5 ore in totale (Figura 1).

Figura 1: Protocollo sperimentale dello studio. I partecipanti (30 pazienti con disturbo ossessivo compulsivo e 29 controlli abbinati) sono stati sottoposti a una valutazione psicologica, seguita dalla spiegazione del compito di rivalutazione cognitiva, dall'acquisizione della risonanza magnetica (inclusa l'esecuzione del compito) e, infine, da un colloquio per confermare che il compito è stato svolto in modo adeguato. L'intero protocollo è durato circa 90 minuti. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

- Valutazione psicometrica (~45 min)

- Completare le seguenti scale psicometriche, convalidate nella rispettiva popolazione, nonché i questionari sociodemografici e clinici, nel seguente ordine:

- Questionario sociodemografico: Raccogli informazioni su sesso/genere, anno di nascita, anni di istruzione, zona residenziale, stato civile, stato di famiglia, stato lavorativo e dominanza della mano. Si veda il file supplementare 1 per il questionario utilizzato in questo studio, accompagnato da una traduzione in inglese.

- Questionario clinico: raccogliere informazioni sull'uso di sostanze (tabacco, alcol o altre droghe), sull'uso farmacologico abituale, sull'attuale diagnosi di disturbo fisico o psichiatrico e sull'anamnesi di disturbi psichiatrici. Si veda il file supplementare 2 per il questionario utilizzato in questo studio, accompagnato da una traduzione in inglese.

- Rispondi all'inventario ossessivo-compulsivo (OCI-R). Si veda il file supplementare 3 per il questionario utilizzato in questo studio, accompagnato da una traduzione in inglese.

NOTA: Questo è un inventario di 18 articoli applicabile sia ai pazienti con disturbo ossessivo compulsivo che a HC e misura sei gruppi di sintomi: lavaggio, controllo, ordinazione, accumulo, ossessione e neutralizzazione31,32. Il punteggio per la sottoscala di lavaggio si ottiene sommando i punteggi degli elementi 5, 11 e 17; per il controllo degli elementi 2, 8 e 14; per ordinare gli articoli 3, 9 e 15; per l'accaparramento degli articoli 1, 7 e 13; per ossessionare i punti 6, 12 e 18; e per neutralizzare gli elementi 4, 10 e 16. Un punteggio totale può essere ottenuto anche sommando i punteggi di tutte le sottoscale. - Applicare il questionario sulla regolazione delle emozioni (ERQ), che valuta l'uso abituale di due strategie di regolazione delle emozioni: rivalutazione e soppressione33,34. Calcola i punteggi della sottoscala di rivalutazione sommando i punteggi degli elementi 1, 3, 5, 7, 8 e 10 e della sottoscala di soppressione sommando i punteggi degli elementi 2, 4, 6 e 9. Si veda il file supplementare 4 per il questionario utilizzato in questo studio, accompagnato da una traduzione in inglese.

- Per misurare la gravità dell'ossessione e dei sintomi compulsivi, assicurarsi che i pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo Yale-Brown abbiano completato la Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) durante la consultazione psichiatrica quando vengono reclutati35,36. In caso contrario, raccogli queste informazioni durante la valutazione psicometrica. Si veda il file supplementare 5 per il questionario utilizzato in questo studio, accompagnato da una traduzione in inglese.

- Dopo aver completato le scale, spiegare il compito di rivalutazione cognitiva da eseguire allo scanner e formare i partecipanti sulle strategie di regolazione delle emozioni da utilizzare (vedere paragrafo 2.3).

NOTA: È importante cercare di applicare sempre queste scale prima dell'acquisizione della risonanza magnetica per assicurarsi che l'attività di rivalutazione cognitiva non influisca sulle risposte delle scale.

- Completare le seguenti scale psicometriche, convalidate nella rispettiva popolazione, nonché i questionari sociodemografici e clinici, nel seguente ordine:

- Acquisizione dati di imaging (~30 min)

- Acquisizione dei dati di imaging su uno scanner 3T (vedi Tabella dei materiali), dotato di una bobina di testa a 32 canali. Prima di iniziare con l'acquisizione della risonanza magnetica, istruire i partecipanti a sdraiarsi supini sul letto di scansione e aggiungere un'imbottitura aggiuntiva per la testa per assicurarsi che i partecipanti siano a proprio agio durante la scansione, il che ridurrà al minimo il movimento. Fornire ai partecipanti una protezione per le orecchie, una scatola di risposta nella mano destra (vedere la sezione 2.3) e un pulsante di arresto di emergenza nella mano sinistra nel caso in cui abbiano urgente bisogno di fermare lo scanner.

- Chiedi a tutti i partecipanti di eseguire un'attività di rivalutazione cognitiva all'interno dello scanner (vedi sotto). Durante questa attività, acquisire una sequenza di imaging ecoplanare multibanda (EPI) (CMRREPI 2D) sensibile alle fluttuazioni del contrasto del livello dipendente dall'ossigenazione del sangue (BOLD), con i seguenti parametri (7,8 min): tempo di ripetizione (TR) = 1.000 ms, tempo di eco (TE) = 27 ms, angolo di ribaltamento (FA) = 62°, dimensione del voxel isometrica di 2 mm3 , 64 fette assiali su una matrice di 200 x 200 mm2.

- Includere nella sessione di scansione un eco anatomico a gradiente Magnetizzazione-Acquisizione rapida preparata nel piano sagittale ai fini della registrazione (MPRAGE, TR = 2.420 ms, TE = 4,12 ms, FA = 9°, campo visivo (FOV) = 176 x 256 x 256 mm3, 1 mm3 dimensione isometrica del voxel).

NOTA: Prima di iniziare la raccolta dei dati, assicurarsi che i partecipanti possano vedere chiaramente la presentazione dello stimolo nella proiezione dello schermo e che i pulsanti di risposta raccolgano correttamente le risposte. Assicurati che i partecipanti vedano gli stimoli con l'orientamento corretto e non capovolti o invertiti.

- Compito di rivalutazione cognitiva fMRI

- Prima della scansione, formare i partecipanti alle strategie di distanziamento e reinterpretazione. Ad esempio, mentre mostri immagini con scenari inquietanti (vedi il File Supplementare 6 per quelli utilizzati in questo studio), istruiscili a rivalutare le loro emozioni riformulando cognitivamente la scena in uno dei seguenti modi: (i) la situazione non è così grave come sembra a prima vista (cioè, interpretando la situazione in una luce più positiva) (reinterpretazione); (ii) la situazione migliorerà con il tempo (reinterpretazione); (iii) la scena raffigurata non è reale (ad esempio, se ci sono persone sulla scena, pensando che siano attori) (distanziamento); e (iv) le persone mostrate nella scena sono estranei, e quindi non influenzerà se stessi (distanziamento). Istruire specificamente i partecipanti a non utilizzare strategie non cognitive (come distogliere lo sguardo) durante il compito.

- Utilizzare l'attività di rivalutazione cognitiva37 durante l'acquisizione della sequenza fMRI. Il compito consiste in una serie di blocchi, comprendenti stimoli di immagini neutre o negative, che i partecipanti sono invitati a:

- Osservare (osservare passivamente gli stimoli neutri).

- Mantenere (concentrarsi attivamente sulle emozioni provocate dagli stimoli negativi, mantenendole nel tempo).

- Regolare (per rivalutare le emozioni indotte dagli stimoli negativi utilizzando le strategie di rivalutazione cognitiva precedentemente allenate).

- Usa i seguenti 24 stimoli (fotografie) dell'International Affective Picture System (IAPS38):

- Presentare otto immagini neutre (ad es. oggetti domestici) nella condizione Osserva (codici 1670, 5395, 5455, 5660, 5900, 6150, 7000, 7496, vedi File supplementare 7).

- Utilizzare 16 immagini altamente sgradevoli ed eccitanti (ad esempio, mutilazioni) nelle condizioni Mantenere (codici 2661, 3230, 3300, 6360, 6831, 9041, 9560, 9570, vedere File supplementare 8) e Regolare (codici 2141, 3030, 6838, 7380, 9300, 9530, 9561, 9582, vedere File supplementare 9).

- Struttura l'attività in modo che sia composta da 12 blocchi, quattro blocchi per ogni condizione (Osserva, Mantieni o Regola). Pseudorandomizza le istruzioni durante l'attività per evitare di indurre uno stato d'animo prolungato.

NOTA: Per questo esperimento, l'ordine delle condizioni era Regolare, Mantenere, Osservare, Mantenere, Regolare, Osservare, Mantenere, Osservare, Regolare, Osservare, Mantenere, Regolare. - Inizia ogni blocco con l'istruzione (Osserva, Mantieni o Regola) presentata per 4 secondi al centro dello schermo. Dopo il prompt, mostra ai partecipanti due diversi stimoli di valenza equivalente per 10 s ciascuno. Dopo aver presentato il secondo stimolo di ogni blocco, chiedi ai partecipanti di autovalutare l'intensità dell'emozione negativa vissuta su una scala numerica da 1 a 5 (dove 1 rappresenta la sensazione di "neutro" e 5 "estremamente negativo"). Per ridurre al minimo gli effetti del carryover, mostra una croce di fissazione al centro dello schermo per 10 secondi dopo ogni blocco.

NOTA: Gli stimoli sono stati selezionati in base ai loro punteggi normativi per l'eccitazione emotiva e la valenza. Bilanciare il contenuto emotivo delle immagini negative attraverso le condizioni di Mantenere e Regolare dovrebbe essere attentamente considerato per evitare effetti confondenti dovuti alle differenze in queste proprietà. - Utilizzare il software di riferimento39 (vedere la tabella dei materiali) e un sistema di specchi angolati compatibile con la risonanza magnetica per visualizzare le istruzioni dell'attività e gli stimoli visivi.

- Utilizzare un pad di risposta compatibile con la risonanza magnetica (vedere Tabella dei materiali) per registrare le valutazioni emotive nello scanner.

- Dopo la sessione di risonanza magnetica, intervistare i partecipanti per assicurarsi che abbiano seguito le istruzioni e svolto adeguatamente il compito. Chiedi loro il tipo di strategie di regolazione delle emozioni che sono state utilizzate (reinterpretazione, distanziamento o altro) e se hanno cambiato strategia durante l'attività o se c'era una strategia specifica che ha funzionato meglio per loro ed è stata mantenuta costante durante l'attività. Si veda il file supplementare 10 per il questionario utilizzato in questo studio, accompagnato da una traduzione in inglese.

- Utilizza le informazioni dell'intervista post-risonanza magnetica per classificare il campione in diversi sottogruppi a seconda della strategia di regolazione delle emozioni utilizzata (distanziamento, reinterpretazione o entrambe) ed esplora ulteriormente le analisi successive separatamente per ciascuno di questi sottogruppi.

3. Analisi dei dati

- Analisi comportamentale

- Utilizzare il software di riferimento (vedere la Tabella dei materiali) per condurre le analisi statistiche.

- Considera i valori P < 0,05 statisticamente significativi.

- Verificare la normalità delle variabili continue utilizzando il test di normalità di Shapiro-Wilk e, a seconda dei risultati, confrontare i gruppi su queste variabili utilizzando i test t a campione indipendente o i test U di Mann-Whitney.

- Usa un test del chi quadrato per confrontare la distribuzione di sesso/genere tra i gruppi.

- Usa un test del chi quadrato per confrontare la distribuzione della strategia di regolazione delle emozioni tra i gruppi.

- Utilizzare un'ANOVA a misure ripetute 2 x 3 per analizzare le potenziali differenze nelle valutazioni in-scanner di ciascuna condizione (osservare, mantenere e regolare) tra i due gruppi. Quindi, utilizzare test post-hoc per verificare la presenza di differenze tra ogni due condizioni, inclusa la correzione di Holm per confronti multipli. Fallo per l'intero campione e per ogni sottogruppo di regolazione delle emozioni.

- Calcola il successo dei partecipanti nel diminuire la loro esperienza emotiva negativa nello scanner sottraendo le valutazioni medie di Regola dalla media delle valutazioni di mantenimento (Successo = Mantenere - Regolare) e calcola la reattività emotiva dei partecipanti durante l'elaborazione emotiva sottraendo le valutazioni medie di Osservazione dalle valutazioni medie di Mantenere (Reattività = Mantenere - Osservare). Quindi, confronta i gruppi sulle variabili calcolate utilizzando i test t a campione indipendente o i test di Mann-Whitney a seconda della normalità dei dati. Fallo per l'intero campione e per ogni sottogruppo di regolazione delle emozioni.

NOTA: Diverse schermate di stampa che mostrano come eseguire queste analisi su JASP sono disponibili nel File supplementare 11.

- Pre-elaborazione dei dati di neuroimaging

NOTA: Pre-elaborare le immagini utilizzando il software di riferimento40,41 (vedere la Tabella dei materiali). Questo software esegue una pipeline di pre-elaborazione robusta e standardizzata per dati funzionali e strutturali e adatta la sua pipeline a seconda di quali dati e metadati sono disponibili e vengono utilizzati come input, senza la necessità di definire alcun parametro o passaggio da parte dell'utente. Per ulteriori dettagli sulla pipeline, vedere File supplementare 11 e la sezione relativa ai flussi di lavoro nella documentazione.- Utilizzare un criterio di esclusione dello spostamento medio al telaio (FD) > 0,5 mm per tenere conto dei movimenti all'interno dello scanner, osservando i valori FD medi inclusi nel rapporto di controllo qualità generato dal software di pre-elaborazione.

NOTA: Non ci sono stati partecipanti che hanno superato questa soglia per questo studio; Pertanto, nessun partecipante ha dovuto essere escluso per questo motivo. - Inoltre, ispeziona visivamente i report di output per valutare l'accuratezza della coregistrazione e identificare eventuali altri potenziali problemi durante la pipeline di pre-elaborazione.

- Utilizzare la funzione fslmaths del softwaredi riferimento 42 (vedere la Tabella dei materiali) per livellare spazialmente la serie temporale risultante con un kernel FWHM (full-width-at-half-maximum) di 8 mm (vedere il file supplementare 11 per il comando specifico utilizzato in questo studio).

- Utilizzare un criterio di esclusione dello spostamento medio al telaio (FD) > 0,5 mm per tenere conto dei movimenti all'interno dello scanner, osservando i valori FD medi inclusi nel rapporto di controllo qualità generato dal software di pre-elaborazione.

- Analisi dell'attivazione delle attività fMRI

NOTA: Eseguire l'analisi di attivazione dell'attività utilizzando il software di riferimento (vedere la Tabella dei materiali).- Come passo preliminare, regolare le dimensioni della matrice dei dati delle serie temporali fMRI risultanti dalla pre-elaborazione per consentire la compatibilità tra il software che utilizza la funzione 3dresample dal software di riferimento43 (vedere la Tabella dei materiali), con il modello "MNI152_T1_2mm_brain.nii.gz" come immagine master (vedere il file supplementare 11 per il comando specifico utilizzato in questo studio).

- Per le analisi di primo livello (monosoggetto), definire i seguenti contrasti di interesse in SPM12: Mantenere > Osservare, che consente di rilevare le attivazioni associate alle emozioni negative vissute, e Regolare > Mantenere, al fine di identificare le attivazioni legate all'attuazione di strategie di rivalutazione cognitiva.

- Condizioni del modello per i 20 secondi in cui le immagini erano sullo schermo, escludendo le istruzioni, la valutazione e i periodi di fissazione incrociata. Convolvi la risposta BOLD ad ogni voxel con la funzione di risposta emodinamica canonica e utilizza un filtro passa-alto da 128 s.

- Utilizzare i segnali medi del liquido cerebrospinale e della sostanza bianca come covariate, nonché le variabili per correggere il movimento, calcolate durante la pre-elaborazione di fMRIprep. Le variabili di movimento includevano i primi sei componenti di aCompCor, oltre a FD e DVARS (derivata della radice quadratica media VARiance su voxelS).

- Per le analisi di secondo livello (di gruppo), utilizzare i test t a due campioni per cercare le differenze tra i gruppi nei contrasti di interesse. Fallo per l'intero campione e per ogni sottogruppo di regolazione delle emozioni. Analizzare i dati a livello dell'intero cervello, utilizzando la correzione della soglia del cluster: voxel p < 0,001 non corretto e cluster p < 0,05 errore familiare (FWE) corretto.

NOTA: Diverse schermate di stampa del processo per l'esecuzione di questa analisi sono disponibili nel File supplementare 11.

- Analisi dell'interazione psicofisiologica

- Per esplorare la connettività tra le regioni del cervello stimolate dalle diverse condizioni del compito, eseguire un'analisi delle interazioni psicofisiologiche (PPI) nel software di riferimento.

- Per eseguire questa analisi, selezionare una o più regioni di partenza in base ad almeno due approcci diversi: un approccio basato sui dati, selezionando le regioni risultate significativamente diverse tra i gruppi nell'analisi di attivazione del compito; o un approccio basato sulla teoria, selezionando i semi sulla base della letteratura precedente. Per questo studio, scegliere i semi PPI in base alla letteratura precedente sulle alterazioni dell'elaborazione emotiva nei pazienti con disturbo ortocardico.

- Ad esempio, utilizzare le seguenti regioni della meta-analisi di Picó-Pérez et al.15 , identificate come aventi iperattivazione durante l'elaborazione emotiva nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo rispetto all'HC: un cluster che si estende dall'insula anteriore destra all'amigdala e al putamen, il giro angolare sinistro, un cluster che comprende l'amigdala sinistra e il putamen ventrale, il giro precentrale sinistro, la corteccia prefrontale mediale e il talamo sinistro (vedi Tabella 1 per ulteriori informazioni).

- Esplorare l'influenza dei contrasti di interesse (il fattore 'psicologico') sulla forza delle correlazioni tempo-decorso tra i sei semi selezionati e tutte le altre regioni del cervello (il fattore 'fisiologico').

- Stimare le mappe di connettività funzionale per ogni contrasto e ogni seme mediante analisi di regressione lineare dell'intero cervello. Utilizzare un filtro passa-alto impostato a 128 s per rimuovere le derive a bassa frequenza inferiori a circa 0,008 Hz. Generare immagini di contrasto per ciascun soggetto (analisi di primo livello) stimando il coefficiente di regressione tra la serie temporale di partenza e il segnale di ciascun voxel dal resto del cervello.

- Per valutare le differenze di gruppo (analisi di secondo livello), includere le immagini risultanti dalla fase precedente in un'analisi t-test a due campioni per ciascuno dei contrasti. Fallo per l'intero campione e per ogni sottogruppo di regolazione delle emozioni. Utilizzare la stessa soglia di significatività dell'analisi di attivazione del compito fMRI. Inoltre, applicare una correzione di Bonferroni al valore p di questi risultati per tenere conto della correzione del confronto multiplo per il numero di semi esplorati (p < 0,05 / 6 = p < 0,0083).

NOTA: Diverse schermate di stampa del processo per l'esecuzione di questa analisi sono disponibili nel File supplementare 11.

Tabella 1: Semi utilizzati nell'analisi dell'interazione psicofisiologica. Abbreviazioni: Ke, estensione del cluster in voxel; MNI, Istituto Neurologico di Montreal. Clicca qui per scaricare questa tabella.

Risultati

La tabella 2 include un riepilogo delle informazioni cliniche e sociodemografiche dei partecipanti. Lo studio ha incluso 67 individui adulti (34 pazienti con disturbo ossessivo compulsivo e 31 HC). Tuttavia, sei partecipanti (quattro pazienti e due controlli) sono stati esclusi a causa di artefatti di risonanza magnetica o prestazioni non ottimali del compito (quando intervistati alla fine, due partecipanti hanno riferito che non sono state applicate strategie di regolazione e che non stavano prestando attenzione). Il campione finale era composto da 30 pazienti con disturbo ossessivo compulsivo (17 femmine; età media = 28,97, DS = 11,14 anni) e 29 HC (15 femmine; età media = 29,35, DS = 12,14 anni). Entrambi i gruppi sono stati abbinati per quanto riguarda l'età, gli anni di istruzione, la distribuzione di sesso/genere e la strategia di regolazione delle emozioni utilizzata durante il compito. La Tabella 2 presenta anche informazioni cliniche per il gruppo di pazienti con disturbo ossessivo compulsivo, tra cui la gravità dei sintomi, l'età di insorgenza e lo stato del farmaco.

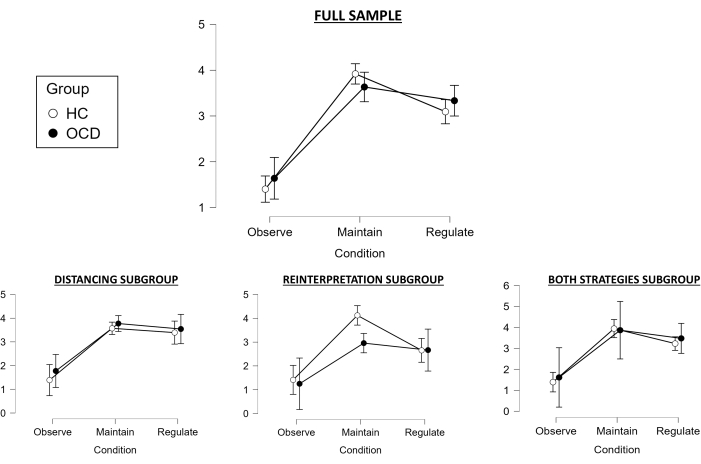

Per quanto riguarda le valutazioni durante l'attività per l'intero campione, è stato utilizzato il test di Huynh-Feldt poiché la nostra ANOVA a misure ripetute 2 x 3 violava l'ipotesi di sfericità. L'effetto principale della condizione era statisticamente significativo (F(1,783, 98,067) = 112,728, p < 0,001), e i test post-hoc hanno rivelato che la condizione di mantenimento differiva significativamente dalla condizione di osservazione (che indicava il successo dell'induzione di emozioni negative per entrambi i gruppi; t = -14,423, pholm < 0,001) e che la condizione di regolazione differiva da quella di mantenimento (indicando anche una regolazione emotiva di successo per entrambi i gruppi; t = 3,597, pholm < .001) (Figura 2). Tuttavia, l'effetto principale del gruppo non era statisticamente significativo (F(1, 55) = 0,155, p = 0,695), e non c'era nemmeno un'interazione significativa tra gruppi e condizioni (F (1,783, 98,067) = 1,877, p = 0,163). Tuttavia, la variabile di successo differiva significativamente tra i gruppi (t(55) = 2,15, p = 0,036), con i controlli che mostravano una migliore regolazione rispetto ai pazienti con disturbo ossessivo compulsivo.

Durante l'esplorazione di questo per il sottogruppo di distanziamento, anche l'ipotesi di sfericità è stata violata, quindi il test di Huynh-Feldt è stato utilizzato di nuovo come ANOVA a misure ripetute 2 x 3. L'effetto principale della condizione era statisticamente significativo (F(1,398, 27,961) = 35,704, p < 0,001), e i test post-hoc hanno rivelato che la condizione Mantenere differiva significativamente dalla condizione Osservare (indicando un'induzione emotiva negativa riuscita; t = -7,666, pholm < 0,001), ma con la condizione Regolare non più significativamente diversa da Mantenere (indicando un fallimento nel regolare con successo le emozioni; t = 0,755, pholm < 0,455) (Figura 2). Anche l'effetto principale del gruppo non era significativo (F(1, 20) = 0,887, p = 0,358), e lo stesso per quanto riguarda l'interazione tra gruppo e condizione (F (1,398, 27,961) = 0,103, p = 0,832). Di conseguenza, anche la variabile Success non era significativamente diversa tra i gruppi (t(20) = -0,132, p = 0,896).

Per quanto riguarda il sottogruppo di reinterpretazione, è stata eseguita un'ANOVA a misure ripetute 2 x 3 senza correzione della sfericità, poiché l'assunzione di sfericità non è stata violata. Anche l'effetto principale della condizione era significativo (F(1,8, 23,404) = 28,355, p < 0,001), e i test post-hoc hanno rivelato che la condizione Mantenere differiva significativamente dalla condizione Osservare (indicando un'induzione emotiva negativa riuscita; t = -7,48, pholm < 0,001) e che la condizione Regolare differiva da Mantenere (indicando una regolazione emotiva riuscita; t = 2,983, pholm < 0,006) (Figura 2). Tuttavia, l'effetto principale del gruppo non era statisticamente significativo (F(1, 13) = 2,623, p = 0,129), e non c'era nemmeno un'interazione significativa tra gruppi e condizioni (F (1,8, 23,404) = 2,312, p = 0,126). Tuttavia, la variabile di successo differiva significativamente tra i gruppi (t(13) = 2,664, p = 0,019), con i controlli che mostravano una migliore regolazione rispetto ai pazienti con disturbo ossessivo compulsivo.

Infine, per quanto riguarda il sottogruppo Entrambe le strategie, è stata eseguita anche un'ANOVA a misure ripetute 2 x 3 senza correzione della sfericità, poiché l'assunzione di sfericità non è stata violata. L'effetto principale della condizione era statisticamente significativo (F(1,592, 22,294) = 27,772, p < 0,001) e i test post-hoc hanno rivelato che la condizione di mantenimento differiva significativamente dalla condizione di osservazione (che indica un'induzione di emozioni negative riuscita; t = -7,114, pholm < 0,001), ma con la condizione di regolazione che non differiva più in modo significativo da quella di mantenimento (indicando un fallimento nel regolare con successo le emozioni; t = 1,634, pHolm < 0,114) (Figura 2). L'effetto principale del gruppo non era statisticamente significativo (F(1, 14) = 0,245, p = 0,629), e non c'era nemmeno un'interazione significativa tra gruppi e condizioni (F (1,592, 22,294) = 0,143, p = 0,867). Allo stesso modo, la variabile Success non era significativamente diversa tra i gruppi (t(13) = 0,597, p = 0,56).

Nel complesso, quando si considera l'intero campione, l'induzione delle emozioni negative ha avuto successo e la regolazione delle emozioni è stata efficace in entrambi i gruppi, anche se i controlli sembravano mostrare una migliore regolazione delle emozioni rispetto ai pazienti con disturbo ossessivo compulsivo quando si considera la variabile di successo. Per quanto riguarda i sottogruppi specifici della strategia di regolazione delle emozioni, l'induzione delle emozioni negative ha avuto successo per tutti, mentre la regolazione delle emozioni è sembrata fallire per i sottogruppi Distanziamento ed Entrambe le strategie, avendo successo solo per il sottogruppo di reinterpretazione. Inoltre, solo questo sottogruppo ha mostrato differenze significative nella variabile di successo, con i controlli che presentavano una migliore regolazione delle emozioni rispetto ai pazienti con disturbo ossessivo compulsivo (in linea con l'intero campione). Ciò fornisce prove dei benefici dell'impiego di strategie di reinterpretazione in questo compito, sia per garantire una regolazione emotiva di successo in generale, sia per rilevare differenze significative tra i gruppi di controllo e i gruppi di pazienti. Questi risultati dovrebbero essere presi con cautela, data la ridotta dimensione del campione di ciascun sottogruppo e la conseguente perdita di potenza statistica durante l'esecuzione delle analisi dei sottogruppi.

Per quanto riguarda le scale psicometriche, non ci sono state differenze significative tra i gruppi sull'ERQ, ma i pazienti con disturbo ossessivo compulsivo hanno ottenuto punteggi significativamente più alti di HC in tutte le sottoscale OCI-R, ad eccezione dell'OCI-R Hoarding (Tabella 2).

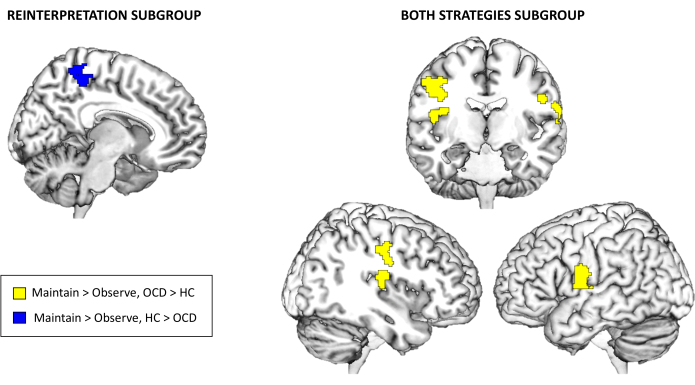

Infine, per quanto riguarda i risultati dell'attivazione del compito fMRI, non ci sono state differenze significative tra i gruppi per l'intero campione a livello dell'intero cervello per Mantenere > Osservare o Regolare > Mantenere alla soglia corretta per il confronto multiplo selezionata. Tuttavia, esplorando i sottogruppi a seconda della strategia di regolazione delle emozioni utilizzata, sono emerse differenze significative tra i gruppi per i sottogruppi Reinterpretazione ed Entrambe le strategie. In particolare, per il sottogruppo di reinterpretazione, i controlli hanno presentato un'attivazione più elevata rispetto ai pazienti con disturbo ossessivo compulsivo nel precuneo per il contrasto Mantenere > osservare. D'altra parte, per il sottogruppo Entrambe le strategie, i pazienti con disturbo ossessivo compulsivo presentavano un aumento dell'attivazione nell'insula posteriore destra e nel giro precentrale bilaterale anche per il contrasto Mantenere > Osservare (vedi Tabella 3 e Figura 3). Non ci sono stati risultati statisticamente significativi per il sottogruppo Distanziamento o per il contrasto Regolare > Mantenere.

Inoltre, per quanto riguarda l'analisi PPI, è emerso che per l'intero campione, la connettività tra il seme del giro angolare sinistro e la PFC ventrolaterale sinistra (vlPFC) era significativamente più alta nei controlli rispetto ai pazienti con disturbo ossessivo compulsivo per il mezzo di contrasto Maintain > Observe, mentre il pattern opposto è stato trovato per Adjust > Maintain (aumento della connettività nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo). Durante l'esplorazione dei diversi sottogruppi di strategia, è stata riscontrata una maggiore connettività tra il seme dell'amigdala sinistra e sia il giro temporale inferiore destro (ITG) che il giro occipitale medio sinistro (MOG) per il sottogruppo di distanziamento e il contrasto Mantenere > osservare. Inoltre, la connettività di questo stesso seme con la PFC dorsolaterale destra (dlPFC), la coda caudata destra e la PFC mediale sinistra è stata aumentata anche nei pazienti per il sottogruppo Entrambe le strategie e il contrasto Regolare > Mantenere. Infine, per il sottogruppo di reinterpretazione, la connettività tra il seme di PFC mediale e il giro precentrale destro era significativamente più alta nei controlli rispetto ai pazienti con disturbo ossessivo compulsivo per il contrasto Adjust > Maintain (Tabella 3 e Figura 4).

In sintesi, l'analisi dell'attivazione del compito dell'intero cervello non ha mostrato differenze significative tra i gruppi per l'intero campione, ma le analisi dei sottogruppi hanno evidenziato differenze specifiche legate alla strategia di regolazione delle emozioni impiegata. Ad esempio, la strategia di reinterpretazione ha rivelato una diminuzione dell'attivazione del precuneo nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo, mentre il sottogruppo di entrambe le strategie ha mostrato un aumento dell'attivazione in regioni come l'insula posteriore e il giro precentrale nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo per il contrasto Maintain > Observed. Questi risultati indicano potenziali alterazioni neurali specifiche della strategia nel disturbo ossessivo compulsivo, che sono evidenti non quando si regolano le emozioni (Regolare > Mantenere il contrasto) ma quando le si sperimenta (Mantenere > Osservare il contrasto). Ciò indica un effetto generale sull'elaborazione emotiva di avere diversi approcci alla regolazione delle emozioni. Le analisi della connettività funzionale (PPI) hanno offerto ulteriori intuizioni, rivelando modelli di connettività alterati nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo. In particolare, la rete giroscopico angolare sinistro-vlPFC ha mostrato una connettività ridotta nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo per il contrasto Maintain > Observed, mentre il contrasto Adjust > Maintain ha mostrato il modello opposto. Le analisi dei sottogruppi hanno identificato ulteriori interruzioni nella connettività legata all'amigdala e ai semi di PFC mediale, con controlli che hanno dimostrato una connettività più forte nelle principali reti regolatorie, in particolare quando si è impegnati nella strategia di reinterpretazione.

Figura 2: Risultati comportamentali. Media (intervallo di confidenza al 95%) delle valutazioni emotive nello scanner per ciascun gruppo e ciascuna condizione (1 è "neutro" e 5 è "estremamente negativo"), per l'intero campione (in alto) e per i diversi sottogruppi a seconda della strategia di regolazione delle emozioni utilizzata (in basso). Abbreviazioni: HC = controllo sano; DOC = disturbo ossessivo-compulsivo. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3: risultati dell'attivazione dell'attività fMRI. Differenze tra gruppi nell'attivazione dell'intero cervello per la reinterpretazione e i sottogruppi di entrambe le strategie per il contrasto Mantenere > osservare. I risultati sono significativi a livello dell'intero cervello p < .05 Corretto FWE-cluster Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4: risultati dell'interazione psicofisiologica del compito fMRI. Differenze tra i gruppi nella connettività dell'intero cervello per l'intero campione e i diversi sottogruppi strategici per i semi del giro angolare sinistro (2), dell'amigdala sinistra (3) e della PFC mediale (5). I semi sono rappresentati in rosso, mentre le regioni con connettività differenziale sono rappresentate in giallo (OCD > HC) o blu (HC > OCD) per il contrasto Maintain > Observe e in verde (OCD > HC) o viola (HC > OCD) per il contrasto Adjust > Maintain. I risultati sono significativi a livello dell'intero cervello p < 0,05 FWE-cluster corretto. Si veda la Tabella 3 per i risultati sopravvissuti a un'ulteriore correzione di Bonferroni in base al numero di semi esplorati. Abbreviazioni: HC = controllo sano; DOC = disturbo ossessivo-compulsivo. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Tabella 2: Caratteristiche sociodemografiche e cliniche dei partecipanti. Totale N = 58 per le sottoscale OCI-R, N = 57 per le valutazioni emotive in-scanner e N = 54 per la strategia utilizzata durante l'attività. Abbreviazioni: AP = antipsicotici; Dist = distanziamento; ERQ = Questionario sulla regolazione delle emozioni; HC = controlli sani; DOC = disturbo ossessivo-compulsivo; OCI-R = Inventario ossessivo-compulsivo-rivisto; Reint = reinterpretazione; SD = deviazione standard; SSRI = inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina; Y-BOCS = Scala ossessivo-compulsiva Yale-Brown. Clicca qui per scaricare questa tabella.

Tabella 3: risultati dell'attività fMRI. Differenze tra gruppi nell'attivazione del compito e nell'analisi dell'interazione psicofisiologica per l'intero campione e per i diversi sottogruppi strategici. I risultati sono significativi a livello dell'intero cervello p < 0,05 FWE-cluster corretto. *Risultati PPI che rimangono significativi dopo un'ulteriore correzione di Bonferroni per il numero di semi esplorati (p < 0,05 / 6 = p < 0,0083). Abbreviazioni: dlPFC, corteccia prefrontale dorsolaterale; HC, controlli sani; ITG, giro temporale inferiore; Ke, estensione del cluster nei voxel; MNI, Istituto Neurologico di Montreal; MOG, giro occipitale medio; DOC, disturbo ossessivo-compulsivo; PFC, corteccia prefrontale; PPI, analisi dell'interazione psicofisiologica; vlPFC, corteccia prefrontale ventrolaterale. Clicca qui per scaricare questa tabella.

File supplementare 1: Questionario sociodemografico utilizzato (in portoghese), accompagnato da una traduzione in inglese. Clicca qui per scaricare questo file.

File supplementare 2: Questionario clinico utilizzato (in portoghese), accompagnato da una traduzione in inglese. Clicca qui per scaricare questo file.

File supplementare 3: Versione portoghese dell'OCI-R utilizzata, accompagnata da una traduzione in inglese. Clicca qui per scaricare questo file.

Fascicolo supplementare 4: Versione portoghese dell'ERQ utilizzata, accompagnata da una traduzione in inglese. Clicca qui per scaricare questo file.

File supplementare 5: Versione portoghese dell'Y-BOCS utilizzata, accompagnata da una traduzione in inglese. Clicca qui per scaricare questo file.

File supplementare 6: Presentazione utilizzata per spiegare il compito di rivalutazione cognitiva e formare i partecipanti sulle strategie di distanziamento e reinterpretazione prima della scansione, accompagnata da una traduzione in inglese. Clicca qui per scaricare questo file.

File supplementare 7: Immagini neutre IAPS utilizzate per la condizione di osservazione del compito di rivalutazione cognitiva. Clicca qui per scaricare questo file.

File supplementare 8: Immagini negative IAPS utilizzate per la condizione di mantenimento del compito di rivalutazione cognitiva. Clicca qui per scaricare questo file.

File supplementare 9: Immagini negative IAPS utilizzate per la condizione di regolazione del compito di rivalutazione cognitiva. Clicca qui per scaricare questo file.

File supplementare 10: Questionario utilizzato dopo la sessione di risonanza magnetica per verificare che i partecipanti abbiano svolto adeguatamente il compito e annotare quali strategie hanno utilizzato, accompagnato da una traduzione in inglese. Clicca qui per scaricare questo file.

File supplementare 11: Passaggi software dettagliati per le diverse analisi dei dati incluse in questo studio. Clicca qui per scaricare questo file.

Discussione

Questo protocollo consente ai ricercatori di esplorare i correlati neurali della regolazione delle emozioni nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo rispetto ai controlli, utilizzando un compito di rivalutazione cognitiva fMRI. Questo disegno mostra il potenziale per migliorare la nostra comprensione dei meccanismi del cervello per regolare le emozioni attraverso strategie deliberate e può essere utilizzato in pazienti con disturbo ossessivo compulsivo e in altre popolazioni psichiatriche. Inoltre, abbiamo progettato attentamente il protocollo utilizzando i più recenti gold standard di neuroimaging (una sequenza multibanda, pre-elaborazione fMRIPrep e un metodo di correzione del confronto multiplo appropriato, ad esempio). Particolare attenzione è stata prestata per garantire che entrambi i gruppi di partecipanti fossero abbinati su variabili sociodemografiche e che i partecipanti con dati di scarsa qualità fossero esclusi dall'analisi.

Nonostante tutte queste precauzioni, abbiamo avuto risultati negativi (cioè nessuna differenza tra i gruppi) in alcune delle analisi. A livello comportamentale, l'effetto di gruppo non è stato significativo nell'analisi delle valutazioni in-scanner utilizzando un'ANOVA a misure ripetute 2 x 3 per l'intero campione. Questo risultato si allinea con precedenti meta-analisi e revisioni sistematiche nelle popolazioni psichiatriche 23,44, suggerendo potenziali influenze da effetti di desiderabilità sociale, valutazioni comportamentali intra-scanner o alterata autoconsapevolezza dell'esperienza emotiva. Tuttavia, sono emerse differenze significative tra i gruppi nella variabile di successo, indicando che gli individui con disturbo ossessivo compulsivo mostravano una peggiore regolazione delle emozioni. Pertanto, nonostante una somiglianza generale nel modello di valutazioni tra le condizioni per entrambi i gruppi, le alterazioni sono ancora osservabili quando ci si concentra solo sulle condizioni di mantenimento e regolazione.

Inoltre, quando si ripete questa analisi per i diversi sottogruppi di regolazione delle emozioni, il sottogruppo di reinterpretazione è stato l'unico a mostrare lo stesso modello di risultati del campione completo, mentre i sottogruppi di distanziamento e di entrambe le strategie non hanno mostrato una regolazione emotiva di successo basata sulle valutazioni in-scanner, né differenze statisticamente significative tra i gruppi per la variabile di successo. Ciò indica un impatto benefico dell'utilizzo di strategie di reinterpretazione durante questo compito sia per garantire una regolazione emotiva di successo in generale, sia per rilevare differenze significative tra gruppi di controllo e gruppi di pazienti. In ogni caso, i risultati generali suggeriscono prove limitate di deficit cognitivi di rivalutazione nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo, che possono essere più pronunciati quando si confrontano stimoli specifici del sintomo (come immagini con contenuto specifico del sintomo45), in contrasto con le capacità di rivalutazione relativamente conservate quando esposti a stimoli di contenuto generale negativo.

La modesta differenza nel successo nella regolazione delle emozioni non corrispondeva a differenze significative nell'attivazione cerebrale quando si analizzava l'intero campione. Tuttavia, concentrandosi specificamente sul sottogruppo di reinterpretazione, i pazienti con disturbo ossessivo compulsivo hanno mostrato una diminuzione dell'attivazione nel precuneo quando provavano emozioni rispetto ai controlli. Il precuneo, come parte della rete in modalità predefinita (DMN), è una regione coinvolta in modo critico nell'elaborazione autoreferenziale46, e questo potrebbe riflettere una migliore capacità dei controlli che utilizzano strategie di reinterpretazione di adattarsi alle richieste del compito, impegnandosi correttamente nell'elaborazione emotiva durante la condizione di mantenimento (mentre i pazienti con disturbo ossessivo compulsivo non riescono a farlo). Per quanto riguarda l'analisi PPI, ha rivelato differenze di connettività per l'intero campione tra le regioni della rete frontoparietale sinistra, in particolare tra il giro angolare sinistro e le regioni vlPFC sinistra critiche per l'attenzione selettiva, il controllo cognitivo e la memoria di lavoro47,48. Sebbene l'assenza di differenze di attivazione della risonanza magnetica funzionale correlate al compito per l'intero campione insieme a significative alterazioni della connettività nella rete fronto-parietale possa inizialmente sembrare contraddittoria, riteniamo che ciò sottolinei l'importanza di impiegare diverse analisi di neuroimaging. Tali approcci producono intuizioni distinte, suggerendo che potrebbero essere necessarie alcune modalità di neuroimaging e metodi analitici per rilevare alterazioni specifiche. Inoltre, ulteriori differenze sono state riscontrate dalle analisi del sottogruppo di regolazione delle emozioni, identificando ulteriori interruzioni nella connettività legata all'amigdala e ai semi di PFC mediale, con controlli che hanno dimostrato una connettività più forte nelle reti regolatorie chiave, in particolare quando si è impegnati nella strategia di reinterpretazione.

Presi insieme, questi risultati suggeriscono che i deficit di regolazione delle emozioni nel disturbo ossessivo compulsivo non sono globali, ma dipendono dal contesto e dalla strategia. Mentre alcune reti neurali che supportano la regolazione delle emozioni rimangono funzionali, altre mostrano alterazioni distinte, in particolare in risposta a strategie specifiche. Questi risultati evidenziano l'importanza di considerare le differenze individuali nelle strategie di regolazione delle emozioni e i meccanismi neurali alla base di questi processi nella valutazione del disturbo ossessivo compulsivo. Gli studi futuri dovrebbero esplorare l'impatto degli stimoli specifici dei sintomi ed esaminare i potenziali interventi terapeutici mirati a queste reti interrotte.

Un'ulteriore considerazione riguarda i limiti di progettazione del compito, in quanto pone intrinsecamente una sfida per valutare l'impegno e le prestazioni dei partecipanti nell'esperienza e nella regolazione delle emozioni. Per tentare di mitigare questa limitazione, abbiamo condotto un'intervista post-risonanza magnetica chiedendo ai partecipanti quali strategie di regolazione delle emozioni hanno utilizzato durante il compito ed escluso quei partecipanti che non hanno svolto adeguatamente il compito. In questa linea, studi futuri che utilizzano disegni simili potrebbero migliorare la robustezza incorporando misure psicofisiologiche oggettive come la variabilità della frequenza cardiaca, che potrebbero offrire valutazioni più affidabili delle prestazioni di regolazione delle emozioni. Inoltre, abbiamo tentato di districare gli effetti comportamentali e neurali differenziali dell'uso di strategie di reinterpretazione o distanziamento (o entrambi), ma studi futuri meglio alimentati per queste analisi faranno luce sulla robustezza e la replicabilità dei nostri risultati preliminari.

Divulgazioni

Negli ultimi 3 anni, PM ha ricevuto sovvenzioni, onorari legati all'ECM o onorari di consulenza da Angelini, AstraZeneca, Bial Foundation, Biogen, DGS-Portugal, FCT, FLAD, Janssen-Cilag, Gulbenkian Foundation, Lundbeck, Springer Healthcare, Tecnimede e 2CA-Braga.

Riconoscimenti

Questo lavoro è stato finanziato da fondi nazionali portoghesi attraverso la Fondazione per la Scienza e la Tecnologia (FCT) - progetto UIDB/50026/2020 (DOI 10.54499/UIDB/50026/2020), UIDP/50026/2020 (DOI 10.54499/UIDP/50026/2020) e LA/P/0050/2020 (DOI 10.54499/LA/P/0050/2020), e dal progetto NORTE-01-0145-FEDER-000039, sostenuto dal Programma Operativo Regionale Norte Portugal (NORTE 2020) nell'ambito dell'Accordo di Partenariato PORTUGAL 2020 attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). MPP è stato supportato da un grant RYC2021-031228-I finanziato da MCIN/AEI/10.13039/501100011033 e da "European Union NextGenerationEU/PRTR".

Materiali

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| AFNI | National Institute of Mental Health | RRID:SCR_005927 | https://afni.nimh.nih.gov/ |

| Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | American Psychiatric Association | 5th edition | |

| fMRIPrep | NiPreps Community | RRID:SCR_016216 | Based on Nipype (RRID:SCR_002502). Pipeline details: https://fmriprep.org/en/stable/workflows.html |

| FSL | FMRIB Software Library, Analysis Group, FMRIB, Oxford | ||

| JASP | JASP Team, University of Amsterdam, the Netherlands | ||

| Magnetic resonance imaging (MRI) scanner | Siemens | Verio 3T | |

| MRI-compatible response pad | Lumina–Cedrus Corporation | ||

| PsychoPy3 | University of Nottingham | ||

| SPM12 | Wellcome Trust Center for Neuroimaging | https://www.fil.ion.ucl. ac.uk/spm/ |

Riferimenti

- Buckholtz, J. W., Meyer-Lindenberg, A. Psychopathology and the human connectome: toward a transdiagnostic model of risk for mental illness. Neuron. 74 (6), 990-1004 (2012).

- Menon, V. Large-scale brain networks and psychopathology: a unifying triple network model. Trends Cogn Sci. 15 (10), 483-506 (2011).

- Picó-Pérez, M., et al. Neural predictors of cognitive-behavior outcome in anxiety-related disorders: a meta-analysis of task-based fMRI studies. Psychol Med. 53 (8), 3387-3395 (2023).

- Gross, J. J. Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. J Pers Soc Psychol. 74 (1), 224-237 (1998).

- Ochsner, K., Silvers, J., Buhle, J. Functional imaging studies of emotion regulation: A synthetic review and evolving model of the cognitive control of emotion. Ann N Y Acad Sci. 1252, 1-35 (2012).

- Buhle, J. T., et al. Cognitive reappraisal of emotion: A meta-analysis of human neuroimaging studies. Cereb Cortex. 24 (11), 2981-2990 (2013).

- Frank, D. W., et al. Emotion regulation: Quantitative meta-analysis of functional activation and deactivation. Neurosci Biobehav Rev. 45, 202-211 (2014).

- Dosenbach, N. U. F., et al. Distinct brain networks for adaptive and stable task control in humans. Proc Natl Acad Sci USA. 104 (26), 11073-11078 (2007).

- Ochsner, K. N., Gross, J. J. The neural bases of emotion and emotion regulation: A valuation perspective. Gross, J. J. (ed) Handbook. , 23-42 (2014).

- Morawetz, C., Bode, S., Baudewig, J., Kirilina, E., Heekeren, H. R. Changes in effective connectivity between dorsal and ventral prefrontal regions moderate emotion regulation. Cereb Cortex. 26 (5), 1923-1937 (2016).

- Steward, T., et al. Dynamic neural interactions supporting the cognitive reappraisal of emotion. Cereb Cortex. 31 (2), 961-973 (2021).

- American Psychiatric Association. . Diagnostic and statistical manual of mental disorders. , (2013).

- Schienle, A., Schäfer, A., Stark, R., Walter, B., Vaitl, D. Neural responses of OCD patients towards disorder-relevant, generally disgust-inducing and fear-inducing pictures. Int J Psychophysiol. 57 (1), 69-77 (2005).

- vanden Heuvel, O. A., et al. Amygdala activity in obsessive-compulsive disorder with contamination fear: a study with oxygen-15 water positron emission tomography. Psychiatry Res Neuroimaging. 132 (3), 225-237 (2004).

- Picó-Pérez, M., et al. Modality-specific overlaps in brain structure and function in obsessive-compulsive disorder: Multimodal meta-analysis of case-control MRI studies. Neurosci Biobehav Rev. 112, 83-94 (2020).

- Goldberg, X., et al. Inter-individual variability in emotion regulation: Pathways to obsessive-compulsive symptoms. J Obsessive Compuls Relat Disord. 11, 105-112 (2016).

- Mataix-Cols, D., vanden Heuvel, O. A. Common and distinct neural correlates of obsessive-compulsive and related disorders. Psychiatr Clin North Am. 2 (2), 391-410 (2006).

- Milad, M. R., Rauch, S. L. Obsessive-compulsive disorder: beyond segregated cortico-striatal pathways. Trends Cogn Sci. 16 (1), 43-51 (2012).

- Paul, S., Simon, D., Endrass, T., Kathmann, N. Altered emotion regulation in obsessive-compulsive disorder as evidenced by the late positive potential. Psychol Med. 46 (1), 137-147 (2016).

- Franklin, M. E., Foa, E. B. Treatment of obsessive compulsive disorder. Annual review of clinical psychology. , 229-243 (2011).

- Hu, T., et al. Relation between emotion regulation and mental health: a meta-analysis review. Psychol Rep. 114 (2), 341-362 (2014).

- Phillips, M. L., Drevets, W. C., Rauch, S. L., Lane, R. Neurobiology of emotion perception II: implications for major psychiatric disorders. Biol Psychiatry. 54 (5), 515-528 (2003).

- Picó-Pérez, M., Radua, J., Steward, T., Menchón, J. M., Soriano-Mas, C. Emotion regulation in mood and anxiety disorders: A meta-analysis of fMRI cognitive reappraisal studies. Prog Neuro-Psychopharmacology Biol Psychiatry. 79, 96-104 (2017).

- de Wit, S. J., et al. Multicenter voxel-based morphometry mega-analysis of structural brain acans in obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry. 171 (3), 340-349 (2014).

- Ferreira, S., et al. Frontoparietal hyperconnectivity during cognitive regulation in obsessive-compulsive disorder followed by reward valuation inflexibility. J Psychiatr Res. 137, 657-666 (2020).

- Menzies, L., et al. Integrating evidence from neuroimaging and neuropsychological studies of obsessive-compulsive disorder: The orbitofronto-striatal model revisited. Neurosci Biobehav Rev. 32 (3), 525-549 (2008).

- Huyser, C., Veltman, D. J., Wolters, L. H., De Haan, E., Boer, F. Functional magnetic resonance imaging during planning before and after cognitive-behavioral therapy in pediatric obsessive-compulsive disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 49 (12), 1238-1248 (2010).

- Vriend, C., et al. Switch the itch: A naturalistic follow-up study on the neural correlates of cognitive flexibility in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res Neuroimaging. 213 (1), 31-38 (2013).

- Fink, J., Pflugradt, E., Stierle, C., Exner, C. Changing disgust through imagery rescripting and cognitive reappraisal in contamination-based obsessive-compulsive disorder. J Anxiety Disord. 54, 36-48 (2018).

- Sheehan, D. V., et al. The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): The development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry. 59, (1998).

- Foa, E. B., et al. The obsessive-compulsive inventory: Development and validation of a short version. Psychol Assess. 14 (4), 485-496 (2002).

- Varela Cunha, ., G, , et al. The Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R): Translation and validation of the European Portuguese version. Acta Med Port. 36 (3), 174-182 (2023).

- Gross, J. J., John, O. P. Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. J Pers Soc Psychol. 85 (2), 348-362 (2003).

- Vaz, F. M., Martins, C., Martins, E. C. Diferenciação emocional e regulação emocional em adultos portugueses. PSICOLOGIA. 22 (2), 123-135 (2008).

- Goodman, W. K., et al. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Arch Gen Psychiatry. 46 (11), 1006 (1989).

- Castro-Rodrigues, P., et al. Criterion validity of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale second edition for diagnosis of obsessive-compulsive disorder in adults. Front Psychiatry. 9. 431, (2018).

- Phan, K. L., et al. Neural substrates for voluntary suppression of negative affect: A functional magnetic resonance imaging study. Biol Psychiatry. 57 (3), 210-219 (2005).

- Lang, P., Bradley, M., Cuthbert, B. International Affective Picture System (IAPS): Digitized photographs, instruction manual and affective ratings. Technical Report A-6. , (2005).

- Peirce, J. W. PsychoPy-Psychophysics software in Python. J Neurosci Methods. 162 (1-2), 8-13 (2007).

- Esteban, O., et al. fMRIPrep: a robust preprocessing pipeline for functional MRI. Nat Methods. 16 (1), 111-116 (2019).

- Esteban, O., et al. Analysis of task-based functional MRI data preprocessed with fMRIPrep. Nat Protoc. 15 (7), 2186-2202 (2020).

- Jenkinson, M., Beckmann, C. F., Behrens, T. E. J., Woolrich, M. W., Smith, S. M. FSL. NeuroImage. 62 (2), 782-790 (2012).

- Cox, R. W. AFNI: software for analysis and visualization of functional magnetic resonance neuroimages. Comput Biomed Res. 29 (29), 162-173 (1996).

- Zilverstand, A., Parvaz, M. A., Goldstein, R. Z. Neuroimaging cognitive reappraisal in clinical populations to define neural targets for enhancing emotion regulation. A systematic review. Neuroimage. 151, 105-116 (2017).

- Thorsen, A. L., et al. Emotion regulation in obsessive-compulsive disorder, unaffected siblings, and unrelated healthy control participants. Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 4 (4), 352-360 (2019).

- Utevsky, A. V., Smith, D. V., Huettel, S. A. Precuneus is a functional core of the default-mode network. J Neurosci. 34 (3), 932 (2014).

- Aron, A. R., Robbins, T. W., Poldrack, R. A. Inhibition and the right inferior frontal cortex: one decade on. Trends Cogn Sci. 18 (4), 177-185 (2014).

- Pessoa, L., Kastner, S., Ungerleider, L. G. Neuroimaging studies of attention: from modulation of sensory processing to top-down control. J Neurosci. 23 (10), 3990-3998 (2003).

Ristampe e Autorizzazioni

Richiedi autorizzazione per utilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE

Richiedi AutorizzazioneThis article has been published

Video Coming Soon